「愛ってなんだろう」

学校からの帰り道。僕とみー君は家が近いだけあっていつも一緒に帰り、そしてよく遊ぶ仲だ。小さい頃からそれぞれの家を行ったりきたりしていて、今ではおかえりと言われるまでになった。しゃがみ込んでタンポポに息を吹きかけるみー君をみながら、僕は立ち止まる。

「少なくとも小学四年生には理解できるほど浅いものではないと思うよ」

みー君は花をちぎったり、ありをちぎったりはしない、上品な男の子だった。唯一ちぎるのはパンくらいで、それも子猫にあげるためだ。立ち上がった拍子にみー君の黒いランドセルがきらりと太陽を反射して光り、僕は目を細める。

「どうして愛が気になるの?」

「大したことじゃないんだけどさあ。親がケンカしてて、そのときにお母さんが、私を愛しているのかだのなんだと言ってたんだ」

それは大したことだと思う。

「愛って、しなきゃいけないものなのかな。愛をされているかされていないかなんて、目に見えてわかるものなのかな。愛と恋って何がちがうのかな」

「みー君知ってる? 恋は下に心があるから下心で愛は__」「知ってる。おねーちゃんから何度もきかされたよ」

ちょっとうんざりした顔をしてみー君は空を見上げた。うん、やっぱり知ってたか。僕もみー君のお姉ちゃんからきいた。

「愛って言葉があるんだから、どこか探せばその愛が見つかるんじゃない」

「なるほど」

みー君は大げさに頷いて、そして嬉しそうに笑った。

「でもどこだろうね」

言っといて何だけど、具体的には何も考えていなかった。

「きっとレアアイテムだから、近くにはないはずだ」

ないのかよ、愛。

「灯台もと暗し、って言うでしょ。もしかしたら僕らはすでに持っているかも」

みー君は俯きしばし考え込むような仕草をして、ズボンのポケットやランドセルなどを確かめた。

「ないな」

「ないね」

僕も一応、同じように確認しておいた。見つからなかった。

「やっぱりここにはない。旅に出よう」

「でもどこへ? 闇雲に探してもきっと見つからないよ」

「わからない」

僕らは二人しておでことおでこを近づけ、みー君は僕の、僕はみー君のこめかみを人差し指でそれぞれぐりぐりし合う。

「なんか思い浮かんだ?」

「いや、そっちは?」

「ううん、何も」

「やっぱりとりあえず歩こう」

僕はあまり乗り気じゃなかったけれど、ここでずっと考えてたら夜が来てしまうかもしれないと思ったから、もう歩き出してしまったみー君を追いかけた。

「みー君、何持ってるの?」

「剣」

みー君は子猫と長い棒を拾う癖がある。いつもお母さんとお姉ちゃんに怒られる。

「剣、じゃまじゃない?」

「え?」

「僕なんか変なこと言った?」

「だって、剣ないと愛が倒せないよ?」

「そんなものでは愛は倒せないと思うよ?」

というか愛は倒せないと思うよ。

「そうだな、やっぱり愛はゴーストタイプだから魔法じゃなきゃな」

そういう問題じゃない。

みー君が急に立ち止まる。僕も立ち止まる。

「隣人を愛せよ、だって。愛だよ、愛!」

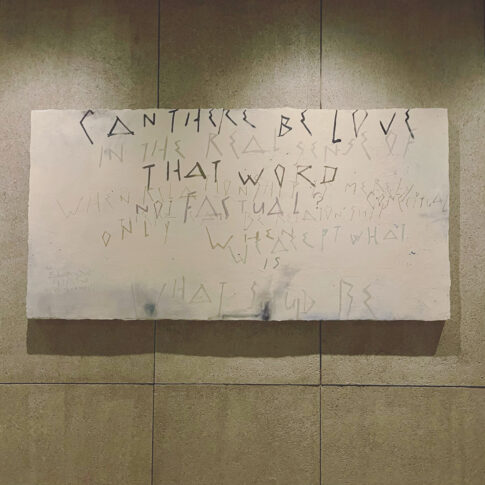

掲示板のようなものがあって、町内会のお知らせや誰かの顔のポスターやらが緑地の上に画鋲で止めてある。その中で一つだけ額縁のようなものに入った白い紙には墨字で、隣人を愛せよ、と書かれていた。

「これ、教会だ」

僕の声はきっと、暗かっただろう。

「よし、行ってみるか」

「駄目だ」

「どうして?」

みー君は高揚しているのかほんのりと顔を桜色に染め、僕にぐっと近づいた。

「僕のお母さんが、宗教には近づくなって」

「そうか、なら仕方ない」

「引くのが早いね」

「お前のお母さん、怖いからな」

僕はゆっくりと、頷いた。

「みー君、お母さんやお父さんに愛が何なのかってきいた?」

「きいたな。困った顔してた」

「なんか言ってた?」

「お父さんが携帯で調べた。けど結局、大人になればわかるよって言われた」

「みー君のお父さんはまだ大人じゃないんだね」

「うん、そうみたい。お母さんも」

僕らはあてどなくさまよっていた。お巡りさんなら知っているかもしれないと思って交番に行ったが、誰もいなかった。仕方がないので僕らはよく遊びに行く公園へと足を向けた。公園にはすべり台もブランコも噴水もベンチもあるので、やることには困らない。しかもトイレもあるし、水飲み場もあるし、ベンチの横の木は木陰を作ってくれる。けれどやはり、愛は見あたらなかった。公園の中を探し回って、僕らは疲れて、ベンチで休んでいると、知らないお兄さんが僕らへと近づいてきた。

「君たち、何を探しているの」

イギリス人が被っていそうな黒い帽子のせいで、お兄さんの目元は隠れる。僕とみー君は顔を見合わせ、

「愛を、探しているんです」

とみー君が言った。お兄さんは納得したように頷いて、僕らに向かって笑顔を作る。

「見つけようとしているってことは、どんな形なのか知っているってことだろう? それは大きいのかい?」

僕はみー君をみた。みー君はお兄さんをみている。たしか僕らは愛が何かを知らないから、だから探そうとしていたはずだ。見つかれば、どんな形なのかわかるから。けれどどんな形なのかわからなければ、そもそも見つけることはできない。僕は頭を抱えたくなった。僕らのやっていたことは、とても無駄なことだったのだ!

「多分、人間よりは大きいと思う」

「うんうん」

「硬くはない。でもだからといって柔らかいわけでもなくて……」

「色は?」

「白……かな。いや、灰色? はっきりとした色ではないんだ」

「なるほどね」

僕はぽかんと口をあけて、みー君とお兄さんをみている。

「おおむね、正解だよ。答えが知りたいのなら、教えてあげてもいいけど」

お兄さんが言う。少し大げさな話し方だと僕は思う。

「お願いします」

みー君が座ったまま、頭を下げた。僕もあわてて頭を下げる。お兄さんは僕とみー君の間に座り、太陽を指さした。

「愛というのは、とても眩しく、光り輝いているものだ。つまり、太陽が一つの愛なんだよ」

「もう一つあるの?」

僕がきく。

「うん。いっぱいあるさ。愛というのは、輝きで育つものだ。だからこの木も、愛だよ」

「でも木には水も必要だよ」

「そうだね、だから水も愛さ。愛とは透明で、掴みにくいものだしね」

「じゃあ風は? 風も見えないし掴めない」

「風も愛だよ。愛とは長くその場にいることが困難なんだ」

「ちょっとまって、木には良い土も必要だった気がする」

「愛だよ。愛とは、支えるものさ」

「海は?」

「深く、底は見えないほどに暗い。愛だね」

僕とみー君が交互に喋って、お兄さんはそれらに丁寧に言葉を返していた。僕はみー君のお母さんが言っていたという言葉を思い出して、ふと考えついた。

「じゃあ星も愛だよ。星の光って何億光年もの旅をしてきているから、今僕らが見ている星は、本当は実在していなかったりしているんだって。本当はもうないのに、あるように見える。それも愛でしょ?」

僕の言葉に、みー君とお兄さんは途端に表情を強ばらせ、僕はおののいた。

「な、なーんちゃって。ははは」

「__わかった!」

みー君は空へと羽ばたかんばかりに跳び上がり、腰に手をあて、笑った。

「この世界こそが、愛なんだね!」

世界の果てまで届きそうなほどの声の大きさで、みー君は叫ぶ。

「そうかもしれないな」

お兄さんは満足げに笑みを浮かべ、立ち上がり、じゃあと言ってどこかへ行ってしまった。

「そういうことだよ!」

がちっと両肩を掴まれて、みー君の顔がぐっと僕に近づく。

「俺、愛が何なのかわかった」

小声。みー君の“俺”には気取った様子がなく、かっこいい。僕はひそかに憧れていて、みー君のように“俺”と言う練習をしているのだけれど、あまりうまくいかないのだ。それにしても、どうして小声なのだろうか。

「俺のお母さん、そこの木の陰にいる」

「みー君、気づいてたんだ」

「あれ、知ってたの」

僕は小さく頷く。知らず知らずのうちに小声になっていた。みー君に釣られたに決まっている。

「きっとケンカを聞かれたと思って心配してるんだよ」

「うん。この世界こそが愛、俺にそう言わせたかったから、きっとさっきの男の人を雇ったに違いない」

「あぁ、だからみー君あんな風に叫んだのか。僕びっくりしちゃった」

「愛が何なのかわかったけど、知りたい?」

みー君はどこか嬉しそうだった。やっぱり、さっきの答えはみー君ありえないよなあ、と僕は少し失礼なことを考える。

「知りたい。もったいぶらないでね」

みー君は咳払いをして、一度深呼吸をした。フリじゃなかったのに。

「愛っていうのは、たとえ嫌がっていても、自分の心を相手に与えようとすることだよ。お母さんが俺にするようにね」

「みー君、嫌がっているの?」

「そういうわけじゃないけど。でもたとえ相手が嫌だとしても、それは愛に違いないって話」

「押し売りだね」

「だな」

「やっぱり灯台もと暗しだったんだ。だって人に与えるってことは、僕らが持っているってことだもんね」

みー君のお母さんはみー君を安心させたくて、こんなことをしたのだろう。みー君はみー君のお母さんを安心させたくて、それに応えた。

みー君は思い詰めた顔で僕をみる。

「愛を倒すって、よく考えたら自殺じゃん……」

「魔法も剣もいらないから、簡単そうだけどね」

「問題はそこじゃないよ……」

うん、僕もそう思う。

コメントを残す